中華新聞網 WWW.CHINANEWS.ORG

[小科普:随我看地球 - XXVIII] 温哥华超级地震的地质背景、预警与应对措施

中华新闻网 2025-03-18 14:27

今年 2 月,加拿大大不列颠哥伦比亚(BC) 省沿岸连续发生了几次 5级左右的地震,引发了大众的关注和担心。科学家认为,这几次地震发生表明 BC 省正处于地震活跃期。提到 BC 省的地震,大家最担心的还是“大地震 - The Big One"。本文旨在介绍温哥华超级地震的地质背景和避震建议,希望大家引起注意,规避或降低生命和财产的损失。

在加拿大西海岸的璀璨明珠温哥华,现代都市的繁华表象之下,潜伏着一个足以改写城市命运的隐形威胁。这座被誉为"北美最适合人类居住城市"的宜居之都,正坐落于地球上最危险的地震带之一 - 卡斯卡迪亚俯冲带(Cascadia Subduction Zone)之上。根据加拿大自然资源部最新研究数据,该区域在未来50年内发生8级以上地震的概率高达37%。这条长约1,100公里的板块边界,是北美板块与胡安·德·富卡板块(Juan de Fuca Plate,属于太平洋古老残余板块的一部分)的交汇处,其活动性直接关系到整个太平洋西北地区的安全。325年前卡斯卡迪亚俯冲带曾发生过毁灭性的9级大地震。现代研究表明,类似规模的灾难可能在未来数十年至数百年内会重演。

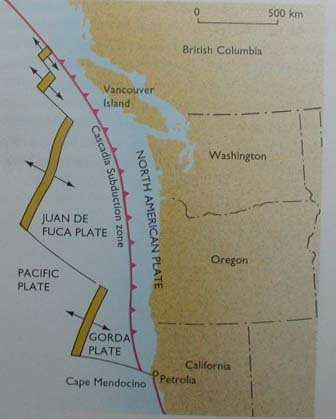

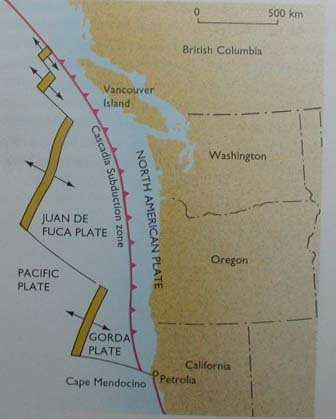

卡斯卡迪亚俯冲带是胡安·德·富卡板块向北美板块下方俯冲的产物(图1)。该板块以每年约3-4厘米的速度向东移动,其前端在俯冲过程中不断向下弯曲,形成一条深达数十公里的隐没带。这种持续的板块挤压为大地震的孕育提供了能量基础。

图1,卡斯卡迪亚俯冲带(齿状红线)和胡安·德·富卡板块 (图片来自网络)

卡斯卡迪亚俯冲带有二个重要地质特征与能量积累和地震息息相关, 即增生楔和慢滑移。

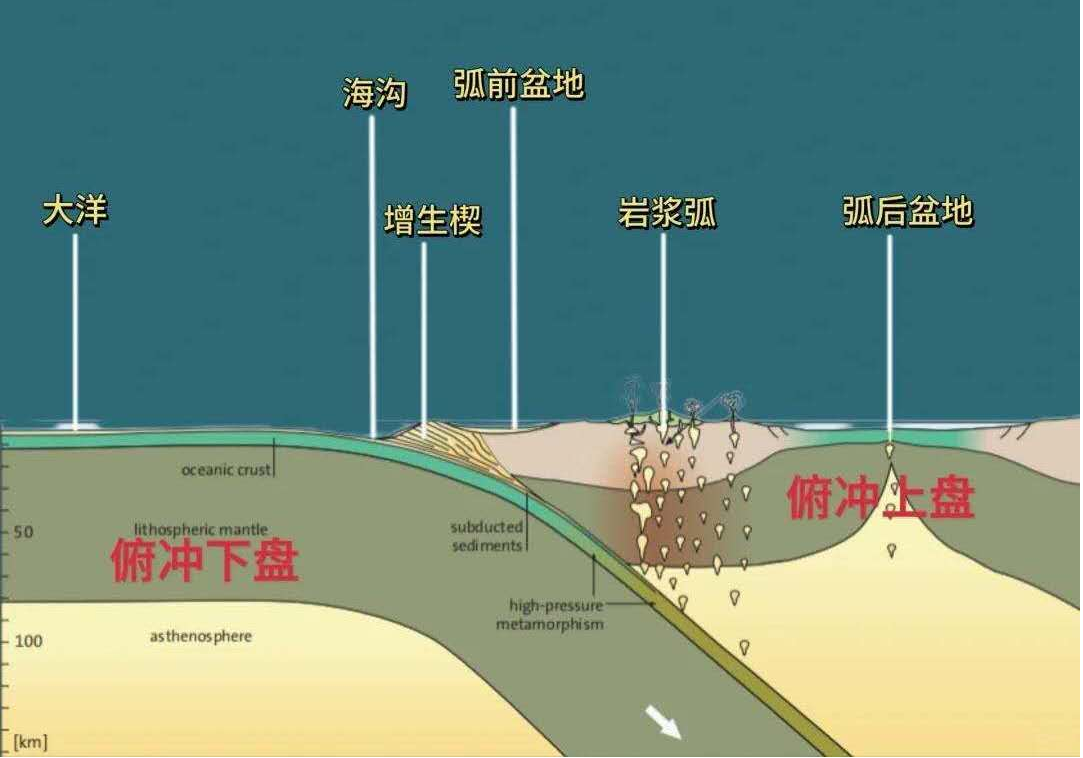

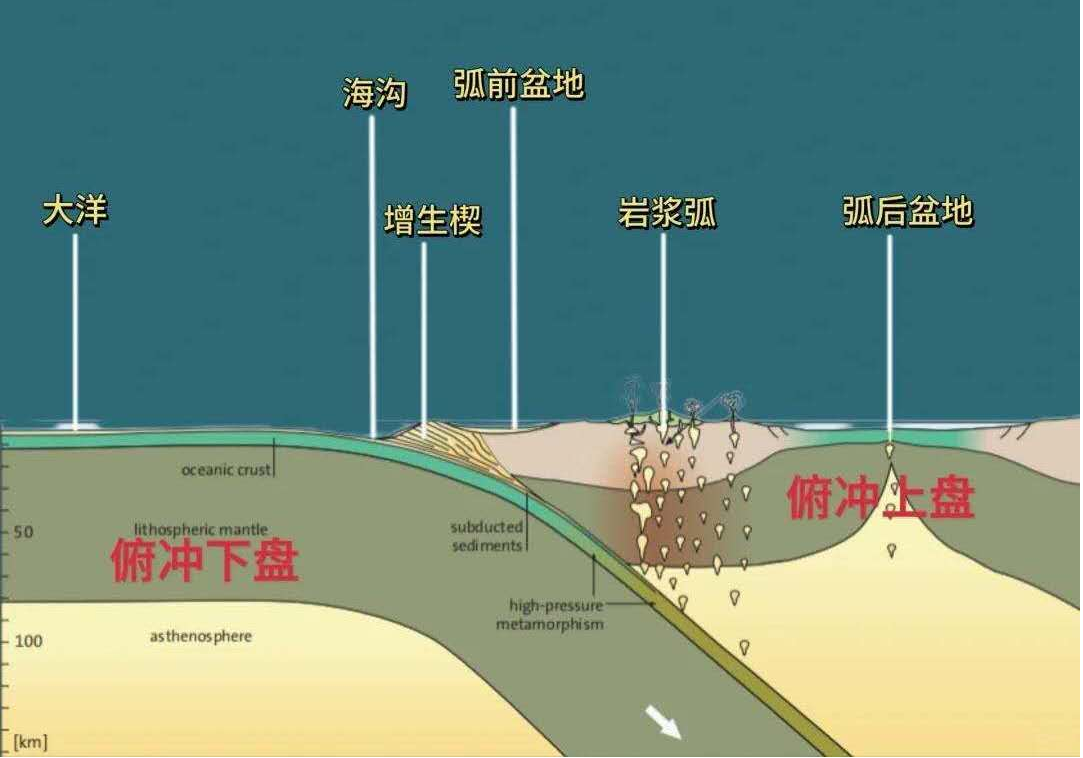

在俯冲带的前缘,海底沉积物由于板块运动中上覆板块(上盘)对下伏板块(下盘)的刮削会在前缘形成一种三角形的沉积物堆积体,我们称之为增生楔(Accretionary Wedge,或Accretionary Prism)(图2)。增生楔本身并非大地震的直接震源,但其结构特征和流体动力学过程可能通过调节应力分布、影响破裂传播等方式间接参与俯冲带地震活动。大地震的能量仍主要源于板块界面深部锁闭段的应力累积与突然失稳。增生楔沉积物通常具有高孔隙度、低渗透率的特点,导致流体难以排出。当俯冲板块与上覆板块之间的摩擦力因孔隙水压升高而减弱时,应力会突然释放,引发逆冲型大地震(Megathrust Earthquake)。增生楔的沉积层序曾记录了多次地震事件。通过海底浊流沉积(Turbidites)的周期性研究也可以间接推断出地震的周期。

卡斯卡迪亚俯冲带和胡安·德·富卡板块 结构及增生楔位置图 (图片来自网络)

慢滑移(Slow Slip, SS)是指沿板块边界或断层沿线作缓慢移动。由于其发生过程缓慢,一般不会释放破坏性地震波,因此通常不会被人类察觉。然而,这种缓慢的运动会在地壳和上层地幔之间积累压力,当压力累积到一定程度时,最终可能会导致大地震的发生。例如,2011年日本东北地震之前发生了近十年之久的慢滑移事件,最终导致了9级的大地震。此外,慢滑移事件在俯冲带的板块构造运动中占有很大比例,可能与海啸的形成和板块间大地震的发生有关。

增生楔与慢滑移之间存在着密切的力学和流体动力学关系。慢滑移是俯冲带中一种特殊的断层滑动形式,能量释放速率低于普通地震,通常不伴随明显震动,但可通过GPS和应变仪观测到。增生楔的特殊物理性质使其成为慢滑移事件的重要发生场所,两者的关系主要体现在以下几个方面:

1,低摩擦与塑性变形:增生楔由未固结的沉积物、破碎岩体和黏土矿物(如蒙脱石)组成,含水量高、孔隙压力大。这些物质在剪切过程中倾向于发生"稳定滑动",而非脆性破裂,摩擦系数较低,适合缓慢滑移而非突发性地震。

2,有效应力降低:高孔隙压力会降低断层面上的有效正应力(σ' = σ - Pₚ,即σ总应力减去Pₚ孔隙压力),使得断层在较低的剪应力下即可发生滑动。这种条件抑制了应力的快速释放,导致缓慢、持续的滑移。

3,流体的迁移与增压:增生楔是俯冲带中流体活动的活跃区。俯冲板块释放的水向上渗透至增生楔,流体会降低断层摩擦强度,促进地壳滑动。许多地震前兆现象可能是孔隙流体压力增加的次生征兆。当断层破裂到地面时,高压流体的排出也会引发地震。增生楔浅部的慢滑移常与深部震颤同步发生,人们称之为ETS现象(Episodic Tremor and Slip)。 卡斯凯迪亚俯冲带的慢滑移周期约为14个月,与增生楔的流体释放密切相关。

卡斯卡迪亚俯冲带的大地震具有约300-500年的复发周期。通过对增生楔沉积和海岸抬升的研究,科学家发现过去1万年中至少发生过19次矩震级(Mw)为 9级的超级逆冲型地震,最近一次发生在1700年1月26日。这意味着目前温哥华地区已进入了地震活跃期(周期末尾)的“时间窗口”。

1700年1月26日的这场震级估计为Mw 8.7-9.21级的超级地震袭击了卡斯卡迪亚地区,引发了温哥华附近陆架的大型海底浊流,沿海湿地中大批树木突然死亡(人们因此称之为“幽灵森林”),以及大规模的海啸。因为那次大海啸波及到了日本,所以日本人称之为“孤儿海啸”,即指来源不明,或外来地震引发的海啸。

科学家结合GPS监测、海底压力计和地震仪数据,提出了卡斯卡迪亚的4类地震周期模型:

1,"闭锁期"(数百年):俯冲带浅部(0-25公里)因摩擦力高而闭锁,应力持续积累。地震闭锁期是指地震活动在两次大地震之间相对平静的时期。在这个阶段,地壳中的断层或断裂带处于闭锁状态,即断层两侧的岩体相对稳定,没有明显的滑动或能量释放。闭锁期的存在是为了积累足够的弹性应变能量,为下一次地震做准备。闭锁期的存在是为了在空间上积累弹性应变,直到达到临界点,从而触发地震。

2,"预滑期"(数十年):慢滑移事件频繁发生,可能标志着闭锁区临近破裂阈值。地震预滑期是指地震发生前,断层上发生的缓慢滑动过程。这种滑动是无声无息的位移,不会产生强烈的地震波,但会导致周围岩石的应力重新分布。研究表明,这种缓慢滑动可能是大型地震发生之前的一个必要条件,可以作为预警信号。研究发现,在大型地震发生前两小时内,与断层平行方向上的位移会出现明显的增长趋势,而与断层垂直方向上的位移则没有明显变化。

3,"主震期"(数分钟):闭锁区突然破裂,释放数百年积累的能量。地震主震期是指在一个地震序列中,最大的一次地震发生的时间段,其能量释放最为显著。主震期的特点是能量释放最为集中,通常伴随着较大的地表变形和破坏。主震的能量释放占整个地震序列的90%以上,因此主震期是地震研究和防灾减灾的重要关注点。通过研究地震序列,可以判断地震的发展趋势,提前采取防范措施,减少人员伤亡和财产损失。

4,"余滑期"(数十年):板块继续调整至新的平衡状态。地震余滑期是指地震发生后,由于断层上的应力重新分布和调整,导致在一段时间内持续发生小规模地震的现象。这些小规模地震被称为余震。地震余滑期的持续时间可以从数月到数年不等,甚至在某些情况下可以持续几十年。例如,1976年的唐山大地震的余震持续了44年。余震的持续时间与主震的强度有关,主震的震级越大,余震持续的时间可能越长。

未来超级地震的波及范围会包括加拿大BC省、美国华盛顿州、俄勒冈州及加州北部。灾难性影响一定会是多方面的,例如,海岸线重塑、森林被淹、河流改道,城市毁坏,基础设施瘫痪,建筑倒塌,地面开裂,桥樑道路中断,山坡泥石流,管道破裂,火灾,水灾,海啸,生命安全等,预估经济损失可能会超过千亿加元。另外,由于Juan De Fuca残余板块向东延伸至黄石公园附近的地底,所以激发该地区特大火山喷发的可能性也会相应增加。

由于近50年内超级地震发生的可能性较大(约37%),城市社区的防范措施也刻不容缓,比如,提高建筑的抗震能力,桥樑加固,土壤的液化防治,加强防震教育演练和确保应急物资储备(水、食物和药品)。另外,要经常关注身边的环境及动物行为异常,如井水,河水,湖水突然冒泡或干枯,地面抬升和开裂,狗猫飞禽行为紊乱,就要引起格外注意和警惕。

所幸的是,目前加拿大和美国共同合作建立了一个"海啸浮标网络- DART),这个DART系统可提前10-20分钟发出地震警报。此外,加政府还部暑了一个"地震敏感(ShakeAlert)系统"。这个系统利用地震波传播速度差异,通过手机APP向公众提供数秒至数十秒的预警时间。

我们知道,逃离地震的关键在于把握“黄金十二秒”。当地震发生时,从地震波到达地面到建筑物倒塌通常有大约12秒的时间,这段时间被称为“黄金十二秒”。在这段时间内,应迅速采取正确的避险和逃离措施。如果在室内,应迅速钻到床或桌下,不要使用电梯,躲进两个承重墙之间最小的房间或三角形角落,用被褥保护好头部,待地震间隙离开,并转移到安全的地方。如果在室外,尽快逃到开阔地带,远离高大建筑物、玻璃幕墙、立交桥等可能倒塌的物体、远离水坝、远离陡峭山崖及易燃易爆的场所、避开存有危险化学品的工厂或设施。尤为重要的是,为了避免由非地震引起的二次伤害,必须第一时间切断电源,水源和煤气。

总之,卡斯卡迪亚俯冲带的地震威胁如同一把悬在太平洋西北地区上空的“地质达摩克利斯之剑”。尽管科学界对地震周期的认识日益深入,但精确预测“即时地震”仍面临巨大挑战。在此背景下,温哥华的未来不仅依赖于技术进步,更需要全社会形成“韧性文化”,承认风险,敬畏自然,并通过持续的准备将灾难后果降至最低。正如地质学家Kathryn Schulz在《纽约客》中所警示的:“我们之所以还未经历灾难,并非因为它不会发生,而是因为它尚未发生。”(章纪君 2025-3-15)

在加拿大西海岸的璀璨明珠温哥华,现代都市的繁华表象之下,潜伏着一个足以改写城市命运的隐形威胁。这座被誉为"北美最适合人类居住城市"的宜居之都,正坐落于地球上最危险的地震带之一 - 卡斯卡迪亚俯冲带(Cascadia Subduction Zone)之上。根据加拿大自然资源部最新研究数据,该区域在未来50年内发生8级以上地震的概率高达37%。这条长约1,100公里的板块边界,是北美板块与胡安·德·富卡板块(Juan de Fuca Plate,属于太平洋古老残余板块的一部分)的交汇处,其活动性直接关系到整个太平洋西北地区的安全。325年前卡斯卡迪亚俯冲带曾发生过毁灭性的9级大地震。现代研究表明,类似规模的灾难可能在未来数十年至数百年内会重演。

卡斯卡迪亚俯冲带是胡安·德·富卡板块向北美板块下方俯冲的产物(图1)。该板块以每年约3-4厘米的速度向东移动,其前端在俯冲过程中不断向下弯曲,形成一条深达数十公里的隐没带。这种持续的板块挤压为大地震的孕育提供了能量基础。

图1,卡斯卡迪亚俯冲带(齿状红线)和胡安·德·富卡板块 (图片来自网络)

卡斯卡迪亚俯冲带有二个重要地质特征与能量积累和地震息息相关, 即增生楔和慢滑移。

在俯冲带的前缘,海底沉积物由于板块运动中上覆板块(上盘)对下伏板块(下盘)的刮削会在前缘形成一种三角形的沉积物堆积体,我们称之为增生楔(Accretionary Wedge,或Accretionary Prism)(图2)。增生楔本身并非大地震的直接震源,但其结构特征和流体动力学过程可能通过调节应力分布、影响破裂传播等方式间接参与俯冲带地震活动。大地震的能量仍主要源于板块界面深部锁闭段的应力累积与突然失稳。增生楔沉积物通常具有高孔隙度、低渗透率的特点,导致流体难以排出。当俯冲板块与上覆板块之间的摩擦力因孔隙水压升高而减弱时,应力会突然释放,引发逆冲型大地震(Megathrust Earthquake)。增生楔的沉积层序曾记录了多次地震事件。通过海底浊流沉积(Turbidites)的周期性研究也可以间接推断出地震的周期。

卡斯卡迪亚俯冲带和胡安·德·富卡板块 结构及增生楔位置图 (图片来自网络)

慢滑移(Slow Slip, SS)是指沿板块边界或断层沿线作缓慢移动。由于其发生过程缓慢,一般不会释放破坏性地震波,因此通常不会被人类察觉。然而,这种缓慢的运动会在地壳和上层地幔之间积累压力,当压力累积到一定程度时,最终可能会导致大地震的发生。例如,2011年日本东北地震之前发生了近十年之久的慢滑移事件,最终导致了9级的大地震。此外,慢滑移事件在俯冲带的板块构造运动中占有很大比例,可能与海啸的形成和板块间大地震的发生有关。

增生楔与慢滑移之间存在着密切的力学和流体动力学关系。慢滑移是俯冲带中一种特殊的断层滑动形式,能量释放速率低于普通地震,通常不伴随明显震动,但可通过GPS和应变仪观测到。增生楔的特殊物理性质使其成为慢滑移事件的重要发生场所,两者的关系主要体现在以下几个方面:

1,低摩擦与塑性变形:增生楔由未固结的沉积物、破碎岩体和黏土矿物(如蒙脱石)组成,含水量高、孔隙压力大。这些物质在剪切过程中倾向于发生"稳定滑动",而非脆性破裂,摩擦系数较低,适合缓慢滑移而非突发性地震。

2,有效应力降低:高孔隙压力会降低断层面上的有效正应力(σ' = σ - Pₚ,即σ总应力减去Pₚ孔隙压力),使得断层在较低的剪应力下即可发生滑动。这种条件抑制了应力的快速释放,导致缓慢、持续的滑移。

3,流体的迁移与增压:增生楔是俯冲带中流体活动的活跃区。俯冲板块释放的水向上渗透至增生楔,流体会降低断层摩擦强度,促进地壳滑动。许多地震前兆现象可能是孔隙流体压力增加的次生征兆。当断层破裂到地面时,高压流体的排出也会引发地震。增生楔浅部的慢滑移常与深部震颤同步发生,人们称之为ETS现象(Episodic Tremor and Slip)。 卡斯凯迪亚俯冲带的慢滑移周期约为14个月,与增生楔的流体释放密切相关。

卡斯卡迪亚俯冲带的大地震具有约300-500年的复发周期。通过对增生楔沉积和海岸抬升的研究,科学家发现过去1万年中至少发生过19次矩震级(Mw)为 9级的超级逆冲型地震,最近一次发生在1700年1月26日。这意味着目前温哥华地区已进入了地震活跃期(周期末尾)的“时间窗口”。

1700年1月26日的这场震级估计为Mw 8.7-9.21级的超级地震袭击了卡斯卡迪亚地区,引发了温哥华附近陆架的大型海底浊流,沿海湿地中大批树木突然死亡(人们因此称之为“幽灵森林”),以及大规模的海啸。因为那次大海啸波及到了日本,所以日本人称之为“孤儿海啸”,即指来源不明,或外来地震引发的海啸。

科学家结合GPS监测、海底压力计和地震仪数据,提出了卡斯卡迪亚的4类地震周期模型:

1,"闭锁期"(数百年):俯冲带浅部(0-25公里)因摩擦力高而闭锁,应力持续积累。地震闭锁期是指地震活动在两次大地震之间相对平静的时期。在这个阶段,地壳中的断层或断裂带处于闭锁状态,即断层两侧的岩体相对稳定,没有明显的滑动或能量释放。闭锁期的存在是为了积累足够的弹性应变能量,为下一次地震做准备。闭锁期的存在是为了在空间上积累弹性应变,直到达到临界点,从而触发地震。

2,"预滑期"(数十年):慢滑移事件频繁发生,可能标志着闭锁区临近破裂阈值。地震预滑期是指地震发生前,断层上发生的缓慢滑动过程。这种滑动是无声无息的位移,不会产生强烈的地震波,但会导致周围岩石的应力重新分布。研究表明,这种缓慢滑动可能是大型地震发生之前的一个必要条件,可以作为预警信号。研究发现,在大型地震发生前两小时内,与断层平行方向上的位移会出现明显的增长趋势,而与断层垂直方向上的位移则没有明显变化。

3,"主震期"(数分钟):闭锁区突然破裂,释放数百年积累的能量。地震主震期是指在一个地震序列中,最大的一次地震发生的时间段,其能量释放最为显著。主震期的特点是能量释放最为集中,通常伴随着较大的地表变形和破坏。主震的能量释放占整个地震序列的90%以上,因此主震期是地震研究和防灾减灾的重要关注点。通过研究地震序列,可以判断地震的发展趋势,提前采取防范措施,减少人员伤亡和财产损失。

4,"余滑期"(数十年):板块继续调整至新的平衡状态。地震余滑期是指地震发生后,由于断层上的应力重新分布和调整,导致在一段时间内持续发生小规模地震的现象。这些小规模地震被称为余震。地震余滑期的持续时间可以从数月到数年不等,甚至在某些情况下可以持续几十年。例如,1976年的唐山大地震的余震持续了44年。余震的持续时间与主震的强度有关,主震的震级越大,余震持续的时间可能越长。

未来超级地震的波及范围会包括加拿大BC省、美国华盛顿州、俄勒冈州及加州北部。灾难性影响一定会是多方面的,例如,海岸线重塑、森林被淹、河流改道,城市毁坏,基础设施瘫痪,建筑倒塌,地面开裂,桥樑道路中断,山坡泥石流,管道破裂,火灾,水灾,海啸,生命安全等,预估经济损失可能会超过千亿加元。另外,由于Juan De Fuca残余板块向东延伸至黄石公园附近的地底,所以激发该地区特大火山喷发的可能性也会相应增加。

由于近50年内超级地震发生的可能性较大(约37%),城市社区的防范措施也刻不容缓,比如,提高建筑的抗震能力,桥樑加固,土壤的液化防治,加强防震教育演练和确保应急物资储备(水、食物和药品)。另外,要经常关注身边的环境及动物行为异常,如井水,河水,湖水突然冒泡或干枯,地面抬升和开裂,狗猫飞禽行为紊乱,就要引起格外注意和警惕。

所幸的是,目前加拿大和美国共同合作建立了一个"海啸浮标网络- DART),这个DART系统可提前10-20分钟发出地震警报。此外,加政府还部暑了一个"地震敏感(ShakeAlert)系统"。这个系统利用地震波传播速度差异,通过手机APP向公众提供数秒至数十秒的预警时间。

我们知道,逃离地震的关键在于把握“黄金十二秒”。当地震发生时,从地震波到达地面到建筑物倒塌通常有大约12秒的时间,这段时间被称为“黄金十二秒”。在这段时间内,应迅速采取正确的避险和逃离措施。如果在室内,应迅速钻到床或桌下,不要使用电梯,躲进两个承重墙之间最小的房间或三角形角落,用被褥保护好头部,待地震间隙离开,并转移到安全的地方。如果在室外,尽快逃到开阔地带,远离高大建筑物、玻璃幕墙、立交桥等可能倒塌的物体、远离水坝、远离陡峭山崖及易燃易爆的场所、避开存有危险化学品的工厂或设施。尤为重要的是,为了避免由非地震引起的二次伤害,必须第一时间切断电源,水源和煤气。

总之,卡斯卡迪亚俯冲带的地震威胁如同一把悬在太平洋西北地区上空的“地质达摩克利斯之剑”。尽管科学界对地震周期的认识日益深入,但精确预测“即时地震”仍面临巨大挑战。在此背景下,温哥华的未来不仅依赖于技术进步,更需要全社会形成“韧性文化”,承认风险,敬畏自然,并通过持续的准备将灾难后果降至最低。正如地质学家Kathryn Schulz在《纽约客》中所警示的:“我们之所以还未经历灾难,并非因为它不会发生,而是因为它尚未发生。”(章纪君 2025-3-15)

作者简介:章纪君博士,1982年12月赴美国纽约哥伦比亚大学拉蒙特地质研究所(Lamont-Doherty Geological Observatory)研究海洋浮游有孔虫;1984年赴美国田纳西州Vanderbilt 大学学习海洋钙质超微浮游生物; 自1987年至2013年在美国自然历史博物馆微体古生物出版社和拉蒙特地质研究所从事特殊出版物编辑,海洋古生物及生物地层学和天外物质的研究。1991年进入加拿大哈里法克斯的达尔豪斯(Dalhousie)大学深造,1996年取得博士学位。在学期间获奖情况:1996-1999年:美国弗罗里达大学美国国家科学基金会 (NSF) 的博士后资助。1993-1996年连续四年获达尔豪斯大学研究生 Izaak Walton Killam 纪念奖学金。1994年获美国地质学会 (GSA) 学生研究奖。1993年获美国全球一年一度一人的Cushman 基金会学生奖。1991-1993年连续二次获达尔豪斯大学研究生奖学金。1991-1996仼达尔豪斯大学助教。

1997年在法国Anger大学地质系做访问教授。2000年后在利比亚-美国合营公司-”绿州石油公司”任实验室主任,从事古生物,地层和古盆地重建工作, 同时担任石油公司的地质,古生物学的教育培训工作。

出版物二部书,中文版一部由”海洋出版社”出版, 合著1988, 438pp; 另一部英文版由Springer-Verlag 出版社出版, 合著, 1985, 370pp. 1985-1986期间曾参与中国的“辞海”汇编。

在”海洋出版社”1988年专著一书中,命名了16个第四纪底栖有孔虫新物种. 另外在美国 ”Micropaleontology”1995年一文中,命名了一个渐新世(Oligocene)的浮游有孔虫一个新属(Protentelloides) 和二个新种(Protentelloides primitiva 和Protentelloides dalhousiei).

出版文章20余篇,发表于各种科学杂志上, 如Palaios,Deep Sea Research, Marine Micropaleontology, Micropaleontology, Paleoceanography, Geology, Oceanography Acta Sinica等.为绿洲石油公司撰写内部专业报告20余篇.

上一篇:[小科普:随我看地球 - XXVII]重磅:加拿大克里人 11,000 年前的定居点发现 可能改写他们的文明历史

下一篇:没有了

评论排行

- · 世界考古需要中国方案——访中 (2022-04-12)

- · 各国文物回归故土道阻且长:谁 (2021-12-10)

- · [小科普: 随我看地球-XIII 上集 (2022-03-13)

- · 夏县文庙大成殿:街市深处的历 (2022-02-16)

- · [小科普:随我看地球 - XXVIII] (2025-03-18)

- · 文物“回家”!两尊明代陶俑入 (2021-12-13)

- · [小科普: 随我看地球 – XII] (2022-03-11)

- · [小科普: 随我看地球 – X] (2022-03-01)

- · [小科普:随我看地球 - XVII] (2022-05-05)

- · 沁园春.建国七十周年抒怀——樊 (2019-09-23)

- · 法门寺博物馆顺利通过文明办实 (2021-11-20)

- · 从汤加火山简谈地球的历史 (2022-01-23)