中華新聞網 WWW.CHINANEWS.ORG

[小科普:随我看地球 - XXV] 隐藏在非洲与太平洋地幔中的超级残余古陆:地质演化的时空密码

中华新闻网 2025-03-01 20:07

地球自约46亿年前形成以来,其内部结构和物质分异始终处于动态演化中。近年来,地球物理探测揭示了一个颠覆性发现:非洲大陆和太平洋下方的地幔深处,存在两块规模堪比大陆的超级古陆残余——它们被称为"LLSVP"(Large Low Shear Velocity Provinces,大型低剪切波速省)。这些深埋于核幔边界的神秘结构,被认为是地球形成初期物质分异的活化石,其存在为研究板块构造起源、地球早期演化乃至生命宜居环境提供了关键线索。

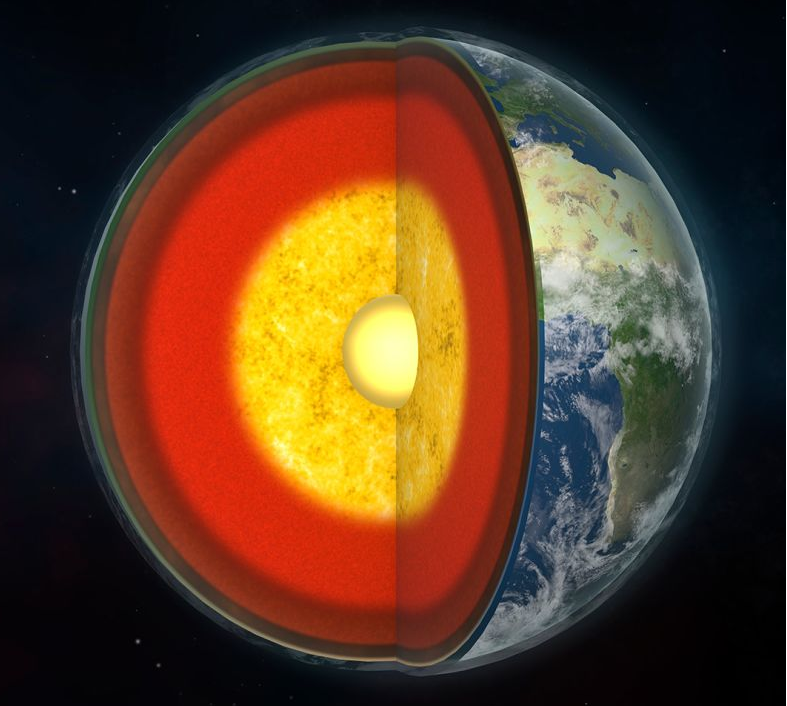

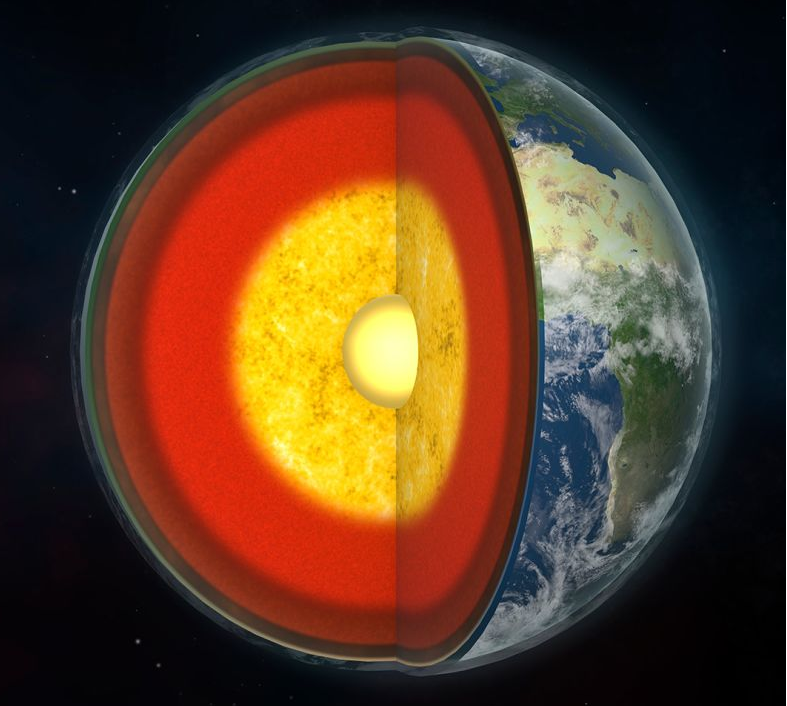

地幔(红色)是地壳(黑色表层)和熔融地核(黄色)之间的中间层,有如鸡蛋中的蛋白层。新的研究表明,隐藏在地壳以下数千公里处的两块“超级大陆”可能充当地幔中的锚。图片来自网络。

非洲下方的超级古陆残余位于核幔边界(约2900公里深度),覆盖范围超过5000公里,其顶部对应着现代地表最活跃的火山系统——东非大裂谷和非洲西南部的火山群。地震层析成像显示,该区域地幔物质剪切波速降低5%-10%,密度比周围地幔高出1%-2%,这种异常特性暗示其成分可能含有大量太古宙时期的富铁镁矿物。

太平洋下方的另一块超级残余则呈现出更为复杂的结构特征。其主体位于南太平洋超级地幔柱下方,横向延伸超过7000公里,三维形态呈现蘑菇状向上延伸至地幔过渡带(660公里深度)。同位素地球化学研究表明,夏威夷、萨摩亚等热点火山喷发的玄武岩中,含有34亿年前的古老氦同位素异常,这与太平洋LLSVP中保存的原始物质密切相关。

这两大超级残余的形成时代存在显著差异。非洲古陆的化学特征显示其主体形成于27亿年前太古宙末期,与克拉通稳定化事件同步;而太平洋残余中发现的钙钛矿包裹体年龄可达44亿年,接近地球形成初期。这种时间差暗示地球早期可能存在不同阶段的物质分异过程。

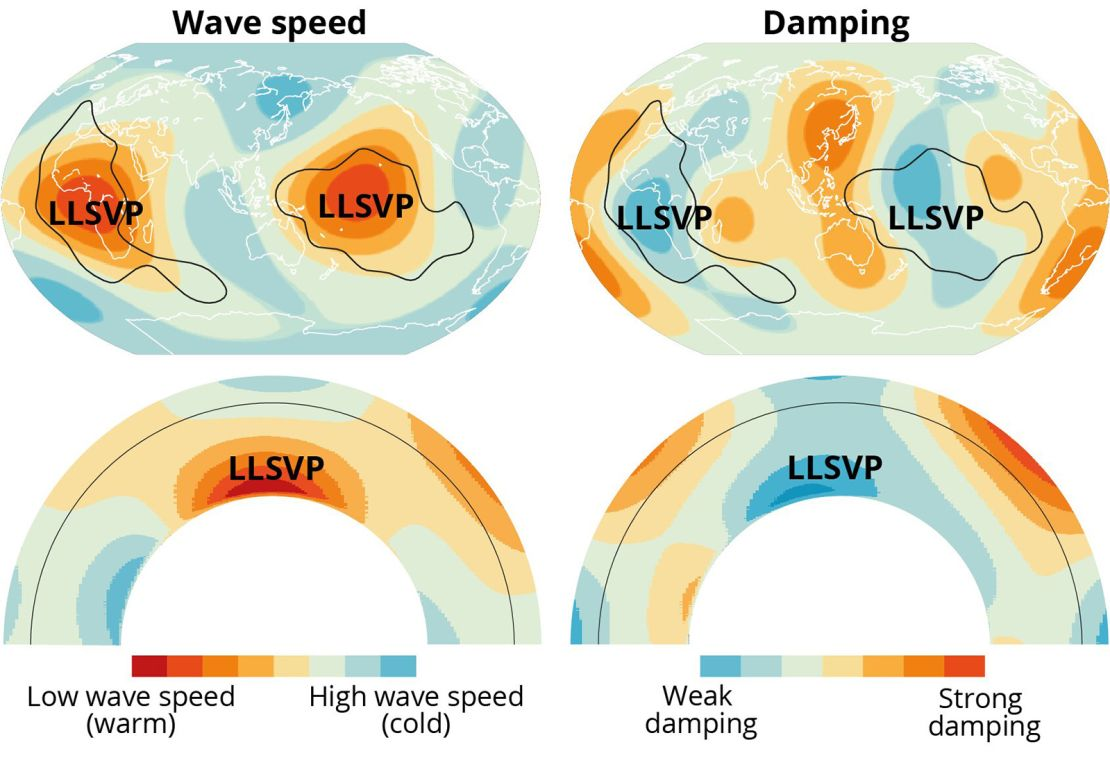

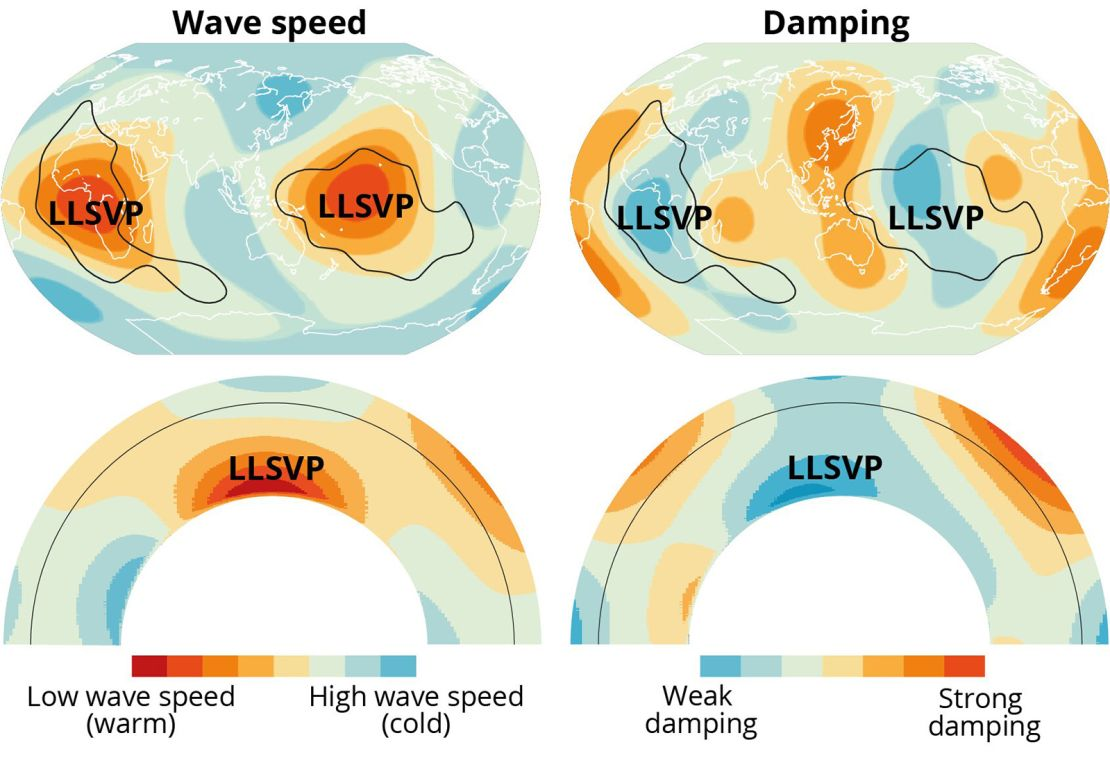

顶行的地图显示了两个埋藏超级大陆(也称为大型低剪切速度省或 LLSVPs)的位置,以及它们如何影响地震波的速度和衰减或阻尼。底行在地球横截面图中表示相同的 LLSVPs。 图片来自网络。

超级残余古陆与地表构造运动存在深刻联系。地幔对流数值模拟显示,非洲LLSVP上涌的地幔柱驱动了冈瓦纳大陆裂解和现代大西洋中脊的形成。其热物质上涌产生的浮力差,每年可提供约0.5-1.5TN的板块驱动力,相当于当前板块运动动能的30%。而太平洋超级残余则通过控制地幔柱周期性喷发,塑造了太平洋板块的"俯冲工厂"特性,从1.8亿年前至今,其边缘发育的环太平洋俯冲带已消耗了相当于5个现代太平洋板块面积的岩石圈物质。

矿物物理实验揭示了这些古陆残余的特殊属性。金刚石压腔模拟核幔边界条件显示,LLSVP物质中布里基曼石(bridgmanite)含量可达80%,具高黏度特性(比周围地幔高2个数量级)使其能够长期保持结构稳定。这种特性如同地幔中的"锚点",通过热-化学耦合对流,调控着整个地幔的物质循环周期。

过去一般认为地幔物质就像搅鸡蛋一样搅得相当均匀,然而越来越多的证据表明,地幔并物质并没有受到充分均匀的搅拌。科学家认为隐藏的结构或未混合物质的区域可能会以一种未知的方式影响地幔活动,包括板块运动。应该说,这些发现将有助于我们更好地了解地幔对流和板块构造,以及地震和火山活动等现象。过去在新生代大洋洋中脊钻探时发现有难以解释的古老岩石,有人把这些古老的岩石解释为捕虏体(Xenolith), 也有个别中国科学家认为是古老板块在移动过程中由于板块后部(或周边)断裂而洒落在大洋中的残余产物。我们可以把后者比喻成一只水中的鸭子一边游泳一边下蛋,蛋就是古老地壳的残余物质。个人认为这种模式尚有待商榷,搅拌不匀才是本质。各种研究表明,地球地幔中的此类情况要比以前想象的广泛得多。除了LLSVPs存在于非洲和太平洋底下外, 各种不同时代的古老岩石碎片和不均匀的搅拌作用可能还会存在于地幔的任何一个深度,任何一个部位,比如在浙江雁荡山百岗尖的石英正长岩(Quartz Syenite) 中就存在着不同颜色,不同时代的包裹体(Enclave, 与捕虏体类似)。铀-铅法测年表明百岗尖石英正长岩中的包裹体年龄为1.40-1.50亿年,而主体岩石的年龄只有1亿年左右,两者相差达4,000-5,000万年之多,表明雁荡山末次潜火山正长岩在搅拌过程中受到了前期火山岩的污染。

其实,大约 50 年前,研究人员地震波的传播速度就已经发现了地下超级大陆,早期的研究主要集中在地震波的速度上,结果表明,波速在到达超级大陆后减慢了约 2%。地震波的减慢导致地质学家将该地区命名为大型低剪切速度省(LLSVP)。地震波的速度损失表明这些地幔带比周围的岩石更热,但尚不清楚 LLSVP 在结构上是否与附近地区会有所不同。

地震各向异性研究为古陆演化提供了新证据。非洲LLSVP边缘检测到强烈的水平偏振横波(SH波)优势,表明该区域存在大规模的水平物质运移;而太平洋残余区则呈现垂直偏振波(SV波)主导特征,暗示其正处于活跃的垂向物质交换阶段。这种动力学差异可能源于两者不同的热演化历史。

关于这些超级残余的成因,学界存在激烈争论。有的认为它们是地球吸积期未完全混合的原始物质,其高密度特性源自早期地核分异时沉降的富铁硅酸盐熔体,而有些则主张这是几十亿年来俯冲板块在地幔底部的堆积体,板块物质经历部分熔融后形成化学异常区。

非洲与太平洋地幔中的超级残余古陆,如同存储地球演化密码的"黑匣子"。它们的存在模糊了传统地质学的时空界限 — 深部地幔过程的时间尺度跨越数十亿年,空间尺度贯穿整个地球半径。随着多学科交叉探测技术的进步,这些深埋地心的古老结构正在重塑人类对行星演化的认知。(章纪君(2025-2-24))

地幔(红色)是地壳(黑色表层)和熔融地核(黄色)之间的中间层,有如鸡蛋中的蛋白层。新的研究表明,隐藏在地壳以下数千公里处的两块“超级大陆”可能充当地幔中的锚。图片来自网络。

非洲下方的超级古陆残余位于核幔边界(约2900公里深度),覆盖范围超过5000公里,其顶部对应着现代地表最活跃的火山系统——东非大裂谷和非洲西南部的火山群。地震层析成像显示,该区域地幔物质剪切波速降低5%-10%,密度比周围地幔高出1%-2%,这种异常特性暗示其成分可能含有大量太古宙时期的富铁镁矿物。

太平洋下方的另一块超级残余则呈现出更为复杂的结构特征。其主体位于南太平洋超级地幔柱下方,横向延伸超过7000公里,三维形态呈现蘑菇状向上延伸至地幔过渡带(660公里深度)。同位素地球化学研究表明,夏威夷、萨摩亚等热点火山喷发的玄武岩中,含有34亿年前的古老氦同位素异常,这与太平洋LLSVP中保存的原始物质密切相关。

这两大超级残余的形成时代存在显著差异。非洲古陆的化学特征显示其主体形成于27亿年前太古宙末期,与克拉通稳定化事件同步;而太平洋残余中发现的钙钛矿包裹体年龄可达44亿年,接近地球形成初期。这种时间差暗示地球早期可能存在不同阶段的物质分异过程。

顶行的地图显示了两个埋藏超级大陆(也称为大型低剪切速度省或 LLSVPs)的位置,以及它们如何影响地震波的速度和衰减或阻尼。底行在地球横截面图中表示相同的 LLSVPs。 图片来自网络。

超级残余古陆与地表构造运动存在深刻联系。地幔对流数值模拟显示,非洲LLSVP上涌的地幔柱驱动了冈瓦纳大陆裂解和现代大西洋中脊的形成。其热物质上涌产生的浮力差,每年可提供约0.5-1.5TN的板块驱动力,相当于当前板块运动动能的30%。而太平洋超级残余则通过控制地幔柱周期性喷发,塑造了太平洋板块的"俯冲工厂"特性,从1.8亿年前至今,其边缘发育的环太平洋俯冲带已消耗了相当于5个现代太平洋板块面积的岩石圈物质。

矿物物理实验揭示了这些古陆残余的特殊属性。金刚石压腔模拟核幔边界条件显示,LLSVP物质中布里基曼石(bridgmanite)含量可达80%,具高黏度特性(比周围地幔高2个数量级)使其能够长期保持结构稳定。这种特性如同地幔中的"锚点",通过热-化学耦合对流,调控着整个地幔的物质循环周期。

过去一般认为地幔物质就像搅鸡蛋一样搅得相当均匀,然而越来越多的证据表明,地幔并物质并没有受到充分均匀的搅拌。科学家认为隐藏的结构或未混合物质的区域可能会以一种未知的方式影响地幔活动,包括板块运动。应该说,这些发现将有助于我们更好地了解地幔对流和板块构造,以及地震和火山活动等现象。过去在新生代大洋洋中脊钻探时发现有难以解释的古老岩石,有人把这些古老的岩石解释为捕虏体(Xenolith), 也有个别中国科学家认为是古老板块在移动过程中由于板块后部(或周边)断裂而洒落在大洋中的残余产物。我们可以把后者比喻成一只水中的鸭子一边游泳一边下蛋,蛋就是古老地壳的残余物质。个人认为这种模式尚有待商榷,搅拌不匀才是本质。各种研究表明,地球地幔中的此类情况要比以前想象的广泛得多。除了LLSVPs存在于非洲和太平洋底下外, 各种不同时代的古老岩石碎片和不均匀的搅拌作用可能还会存在于地幔的任何一个深度,任何一个部位,比如在浙江雁荡山百岗尖的石英正长岩(Quartz Syenite) 中就存在着不同颜色,不同时代的包裹体(Enclave, 与捕虏体类似)。铀-铅法测年表明百岗尖石英正长岩中的包裹体年龄为1.40-1.50亿年,而主体岩石的年龄只有1亿年左右,两者相差达4,000-5,000万年之多,表明雁荡山末次潜火山正长岩在搅拌过程中受到了前期火山岩的污染。

其实,大约 50 年前,研究人员地震波的传播速度就已经发现了地下超级大陆,早期的研究主要集中在地震波的速度上,结果表明,波速在到达超级大陆后减慢了约 2%。地震波的减慢导致地质学家将该地区命名为大型低剪切速度省(LLSVP)。地震波的速度损失表明这些地幔带比周围的岩石更热,但尚不清楚 LLSVP 在结构上是否与附近地区会有所不同。

地震各向异性研究为古陆演化提供了新证据。非洲LLSVP边缘检测到强烈的水平偏振横波(SH波)优势,表明该区域存在大规模的水平物质运移;而太平洋残余区则呈现垂直偏振波(SV波)主导特征,暗示其正处于活跃的垂向物质交换阶段。这种动力学差异可能源于两者不同的热演化历史。

关于这些超级残余的成因,学界存在激烈争论。有的认为它们是地球吸积期未完全混合的原始物质,其高密度特性源自早期地核分异时沉降的富铁硅酸盐熔体,而有些则主张这是几十亿年来俯冲板块在地幔底部的堆积体,板块物质经历部分熔融后形成化学异常区。

非洲与太平洋地幔中的超级残余古陆,如同存储地球演化密码的"黑匣子"。它们的存在模糊了传统地质学的时空界限 — 深部地幔过程的时间尺度跨越数十亿年,空间尺度贯穿整个地球半径。随着多学科交叉探测技术的进步,这些深埋地心的古老结构正在重塑人类对行星演化的认知。(章纪君(2025-2-24))

上一篇:[小科普:随我看地球 - XXIII]

下一篇:[小科普:随我看地球 - XXVI]隐匿于地幔深处的“大洋”与地球水循环的奥秘

评论排行

- · 15个不可不知的文学典故 (2019-05-19)

- · [小科普: 随我看地球 – XIV] (2022-03-26)

- · 中国将举办亚洲文化遗产保护对 (2021-10-27)

- · 逾130张照片定格文学巨匠博尔赫 (2019-10-14)

- · [小科普:随我看地球-XX-下集] (2022-08-26)

- · 中国何以文化自信? (2019-08-06)

- · [小科普:随我看地球-II] - 从地 (2022-01-25)

- · 五四青年节:阿富汗国宝的命运 (2019-05-04)

- · 国学经典传承中国行走进天津 (2019-09-29)

- · 世界考古需要中国方案——访中 (2022-04-12)

- · [小科普:随我看地球 - XXV] 隐藏 (2025-03-01)

- · [小科普:随我看地球-XIX(上集 (2022-06-01)